Depuis l’automne 2024, la vitesse maximale autorisée sur le boulevard périphérique parisien a été abaissée de 70 à 50 km/h. Accompagnée de la création d’une voie réservée aux véhicules transportant au moins deux personnes, cette mesure vise à réduire la pollution, améliorer la sécurité routière et fluidifier le trafic. Huit mois plus tard, quels sont les effets concrets ? Quels impacts sur la circulation, l’environnement, l’accidentologie ? Et comment l’usage de la donnée peut-elle éclairer la prise de décision ? Retour sur une transformation majeure de la mobilité francilienne.

Une mesure emblématique d’un changement de cap

Le boulevard périphérique parisien, axe de circulation majeur long d’environ 35 kilomètres, voit passer en moyenne plus d’1,2 millions de véhicules chaque jour. Depuis des années, cet anneau routier fait l’objet d’une attention particulière de la part de la Mairie de Paris, qui souhaite en faire un espace plus apaisé, moins polluant et plus sûr. Dans cette optique, une mesure phare est entrée en vigueur le 1ᵉʳ octobre 2024 : l’abaissement de la vitesse maximale autorisée de 70 à 50 km/h sur l’ensemble du périphérique. Quelques mois plus tard, au printemps 2025, une deuxième étape a été franchie avec l’expérimentation d’une voie dédiée aux véhicules transportant au moins deux personnes, dites VR2+ (Paris.fr - Bulletin du périphérique, 2025). Ces changements ont été mis en place dans le cadre plus large de la lutte contre la pollution de l’air, du bruit, et de l’amélioration générale de la sécurité routière.

Premiers résultats : des effets mesurables sur plusieurs plans

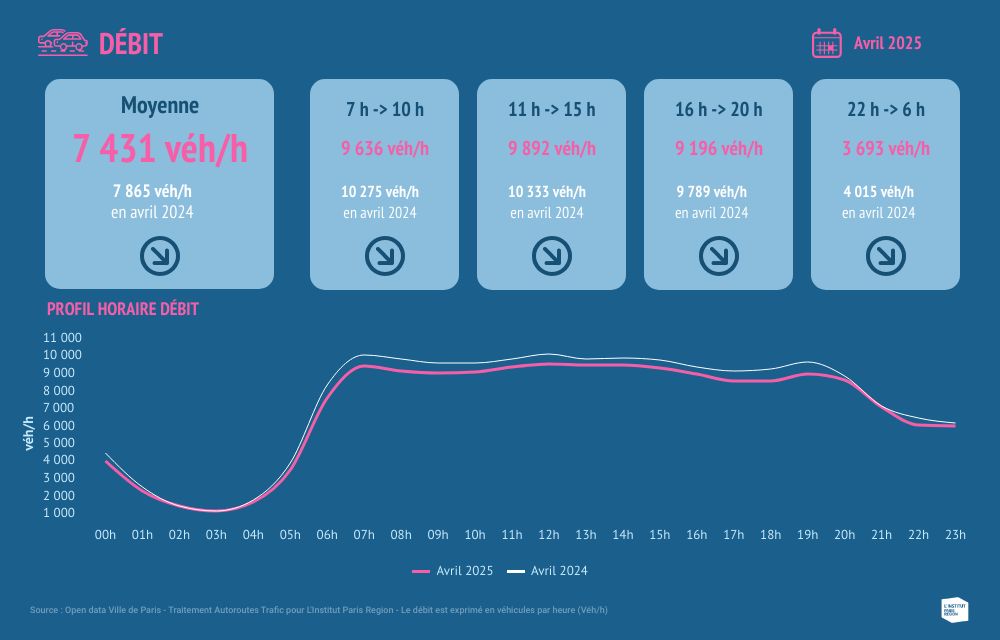

Huit mois après la mise en œuvre de cette première mesure, les premiers bilans font apparaître des évolutions notables. Du côté de la circulation, les données issues des rapports de l’Apur (Atelier parisien d’urbanisme) et du baromètre de l’Institut Paris Région révèlent une baisse générale du trafic d’environ 3 à 5 %. Cette réduction est encore plus marquée sur la voie réservée, où le flux de véhicules a chuté de près de 13 % (Apur - Suivi des évolutions du boulevard périphérique, 2025 ; Institut Paris Région - Baromètre du boulevard périphérique, édition avril 2025). Les embouteillages, autre point sensible du périphérique, ont reculé de façon significative. En fonction des périodes et des sources, la diminution de la congestion peut être estimée entre 16 % et 27 %. Cette évolution traduit une circulation plus fluide, même si les pics de trafic restent problématiques à certaines heures (Institut Paris Région, 2025).

Du point de vue de la sécurité routière, les données montrent une tendance encourageante. Le nombre d’accidents a baissé de 14 à 17 % sur la période analysée, bien que certaines semaines isolées aient connu des hausses ponctuelles d’accidentalité. Ces variations rappellent que l’analyse de ces phénomènes nécessite du recul et un suivi régulier (Apur, 2025 ; Roole - Enquête sur les effets de la mesure 50 km/h, 2025). La pollution atmosphérique, quant à elle, affiche des résultats positifs mais plus nuancés. Entre octobre 2024 et février 2025, l’Apur relève une baisse de 12 % des émissions de dioxyde d’azote (NO₂) et de 6 % des particules fines (PM₁₀). Toutefois, plusieurs observateurs notent que ces évolutions sont aussi influencées par les conditions météorologiques, comme la pluie ou le vent, qui peuvent affecter la concentration de polluants dans l’air (Apur, 2025). Enfin, sur le plan sonore, les capteurs enregistrent une baisse moyenne du niveau de bruit nocturne d’environ 2,6 décibels (passant de 80,2 à 77,6 dB). Si cette amélioration est saluée, elle reste jugée modeste par une partie des riverains qui affirment ne pas percevoir de différence sensible (Roole, 2025).

Des effets secondaires et quelques controverses

Malgré des premiers résultats globalement positifs, la mesure n’est pas exempte de critiques. Certains usagers dénoncent un report du trafic vers les voies secondaires, en particulier dans les zones périurbaines, où les axes supportent difficilement un afflux supplémentaire de véhicules. Cela pose la question d’un déplacement des nuisances, plutôt que d’une véritable résolution du problème (Ligue de Défense des Conducteurs, 2025). D’autres automobilistes expriment leur scepticisme, indiquant ne pas constater de changements notables dans leur temps de parcours ou dans la fluidité du trafic. Certains vont jusqu’à dire que la circulation sur le périphérique reste « un enfer quotidien », en dépit des nouvelles limitations. Ces témoignages reflètent la complexité de la perception individuelle, souvent décalée des données objectives et mesurées (BFM TV, 2025). Par ailleurs, l’accidentalité, bien que globalement en baisse, reste marquée par des hausses ponctuelles à court terme, qui interrogent sur la stabilité des effets de la mesure. Cela souligne l’importance de disposer d’un suivi fin et en temps réel pour pouvoir réellement évaluer l’efficacité d’une politique publique (Apur, 2025). Le prochain point de comparaison sera réalisé en octobre 2025 par l’Apur et l’IPR pour les douze mois de la mise en place de la mesure.

Mesurer pour mieux décider : l’intérêt du produit Node

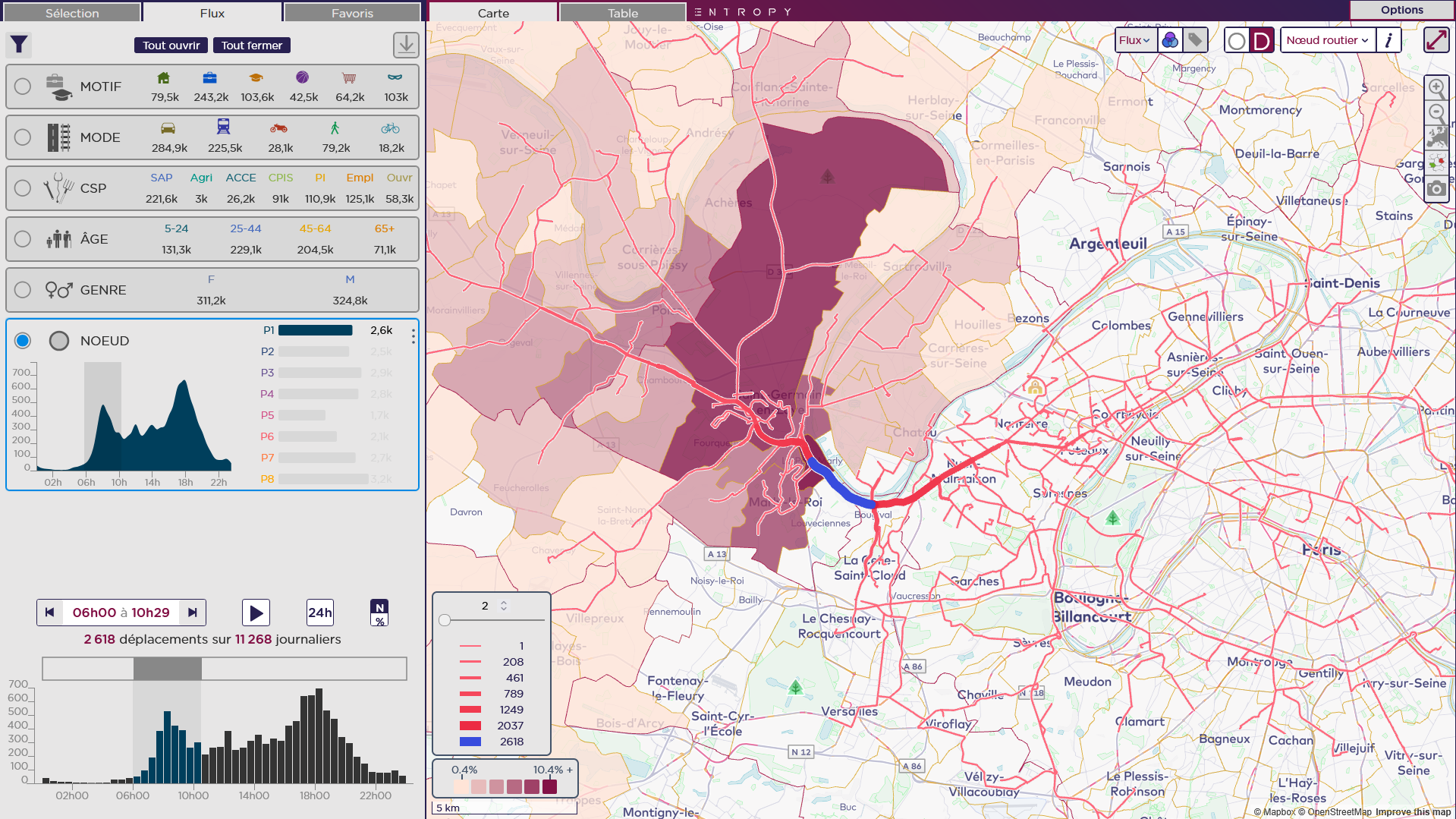

Dans ce contexte, la capacité à disposer de données précises, continues et spatialisées devient un enjeu majeur pour les collectivités. Le produit Node, développé par Entropy, apporte une réponse concrète à ce besoin. Node permet de mesurer le trafic routier selon deux modalités : par point de passage et par origine-destination. Grâce à l’utilisation croisée des données FCD et du modèle de mobilité Fluidity, il est possible d’analyser finement la vitesse, le débit ou le temps de parcours, avec une granularité temporelle fine et modifiable à la demande. Ces données sont essentielles pour identifier les zones à fort trafic, repérer les effets de report, ou encore vérifier l’impact d’une mesure sur une portion précise du périphérique.

Dans le cas de l’abaissement à 50 km/h, Node pourrait contribuer à un suivi détaillé de l’évolution des indicateurs clés concernant le trafic routier, non seulement sur le périphérique lui-même, mais aussi sur les axes majeurs de la Capitale. Cette approche orientée données permettrait d’ajuster les politiques publiques en temps réel et de communiquer de manière transparente sur les résultats.

Bilan : Une mesure utile mais à consolider

Le bilan de cette expérimentation, huit mois après son lancement, apparaît globalement encourageant. Plusieurs indicateurs sont en amélioration : baisse du trafic, réduction des accidents, diminution de la pollution et du bruit. Ces résultats suggèrent que la limitation à 50 km/h, couplée à une politique plus large de transformation des mobilités, peut porter ses fruits pour améliorer le quotidien des habitants d’une grande agglomération. Cependant, des effets secondaires persistent, en particulier le report de trafic, les perceptions contrastées des usagers et les variations hebdomadaires d’accidentalité. Ces éléments montrent que la transformation du périphérique ne pourra pas se limiter à une mesure unique. Elle devra s’inscrire dans une stratégie globale, intégrant également les transports collectifs, le développement des alternatives à la voiture individuelle, et le suivi rigoureux de ces politiques publiques basé sur les données. Avec un outil comme Node, les territoires de toutes tailles disposent d’un levier précieux pour piloter ce type de transformation. En fournissant une vision claire, localisée et évolutive de la mobilité, Node facilite la prise de décision et alimente une gestion plus agile et plus efficace de l’espace routier.