illustration iStock

illustration iStock

Partir en vacances au bord de la mer. Se rendre au bureau chaque matin. Rejoindre des amis pour un concert. Rentrer voir sa famille le week-end. Dans toutes ces situations, une image revient souvent : un conducteur seul au volant, trois ou quatre sièges vides à ses côtés.

Ce scénario, longtemps dominant, est en train de changer. Le covoiturage connaît une progression rapide en France, porté par la généralisation des smartphones, l’apparition d’applications spécialisées et par des incitations publiques ambitieuses.

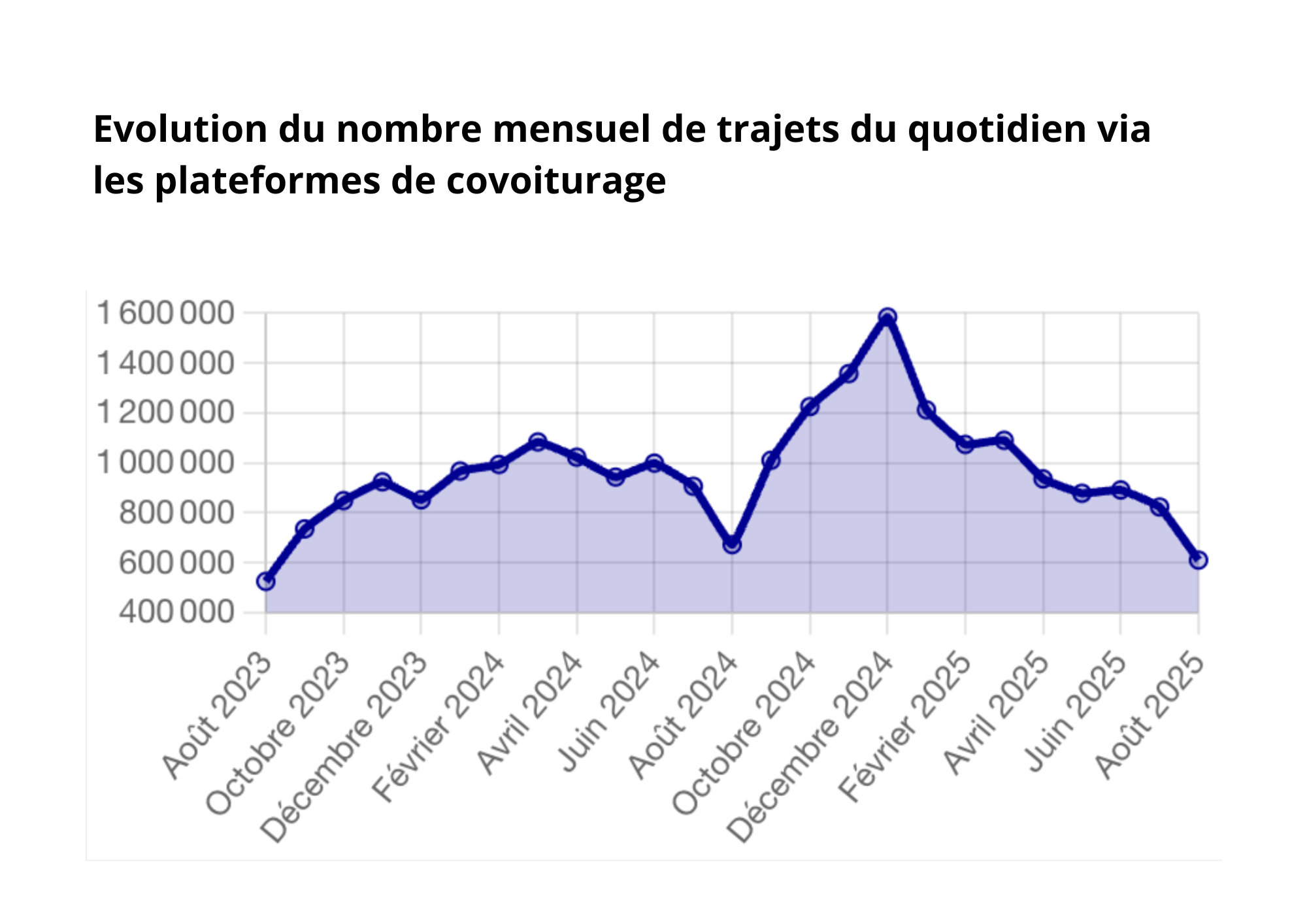

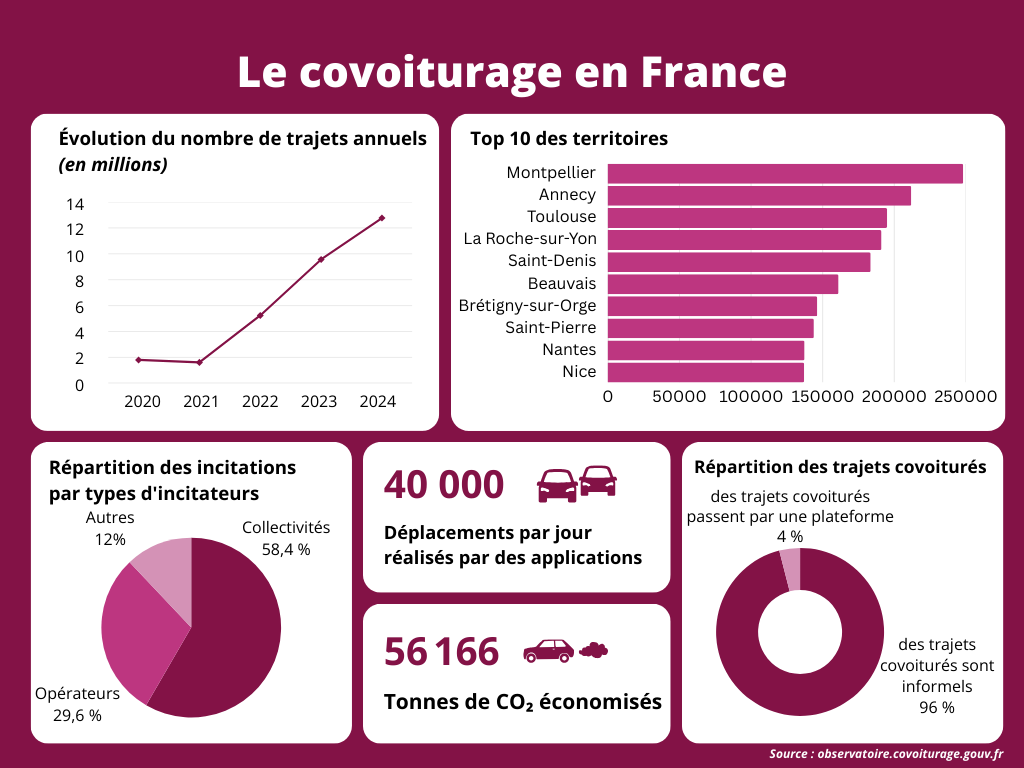

En 2024, plus de 12 millions de trajets ont été organisés via des plateformes, soit environ un million par mois. Et la tendance ne montre aucun signe de ralentissement : le marché, estimé à 2,2 milliards d’euros cette année, pourrait dépasser 3,5 milliards d’euros d’ici 2029.

Mais derrière ces chiffres, une question reste ouverte : comment passer d’un marché en plein essor à un véritable réflexe collectif, capable de transformer durablement nos routes, nos budget et notre impact sur la planète ?

Le boom du covoiturage en France

Depuis quelques années, le covoiturage s’impose peu à peu dans le paysage de la mobilité. Longtemps perçu comme une solution ponctuelle, il devient désormais une pratique courante grâce à la généralisation du smartphone et au succès des applications dédiées.

En 2024, les plateformes ont permis d’organiser plus de 12 millions de trajets. Cela représente près d’un million de déplacements chaque mois. Par rapport à 2023, la progression atteint 30 %, ce qui montre à quel point la tendance s’accélère. Parallèlement, l’État affiche une ambition forte : atteindre trois millions de trajets quotidiens d’ici 2027. Derrière cet objectif, il y a la volonté de transformer le covoiturage en réflexe collectif, et non plus en solution de circonstance.

Cette dynamique se traduit aussi sur le plan économique. En effet, le marché pèse déjà 2,2 milliards d’euros en 2024 et pourrait dépasser 3,5 milliards d’ici 2029. Plusieurs facteurs expliquent cette croissance : la quasi-généralisation du smartphone (95 % des Français en sont équipés), l’arrivée d’applications plus intuitives, mais aussi les incitations financières mises en place pour convaincre les conducteurs de partager leurs trajets.

Les retombées environnementales constituent un autre levier majeur. Si les objectifs sont tenus, le covoiturage permettra d’éviter 3 millions de tonnes de CO₂ chaque année. C’est l’équivalent des émissions produites par 1,3 million de voitures, un impact qui illustre concrètement le potentiel de cette pratique dans la transition écologique.

Comment les Français covoiturent aujourd’hui ?

Le covoiturage n’est pas une pratique uniforme. Selon les besoins, les distances ou encore les outils utilisés, il prend des formes très différentes. Trois modèles se dessinent aujourd’hui, chacun avec ses propres usages et ses acteurs clés.

Le covoiturage du quotidien

C’est le plus répandu, mais aussi le plus difficile à installer durablement. Il concerne les trajets courts, souvent liés au domicile-travail ou aux déplacements réguliers en périphérie urbaine. Ici, le covoiturage joue un rôle d’alternative à l’autosolisme, notamment dans les zones mal desservies par les transports en commun.

Des initiatives locales se multiplient : Ecov développe des “lignes de covoiturage” où les passagers montent sans réservation préalable, comme à un arrêt de bus. Mobicoop ou Rezo Pouce misent sur des modèles coopératifs pour fédérer les habitants d’un même territoire.

Le covoiturage longue distance

Le covoiturage interrégional s’est solidement installé dans les habitudes de déplacement. Il répond avant tout à des besoins ponctuels : partir en vacances, rendre visite à sa famille ou assister à un événement. BlaBlaCar domine très largement ce marché, avec 29 millions de membres actifs dans 21 pays en 2024. Les trajets réalisés sur la plateforme relèvent principalement de la longue distance. Une enquête récente de l’ADEME indique que ces déplacements dépassent en moyenne les 300 kilomètres, avec environ 2,3 passagers par trajet.

Ce modèle reste le plus connu du grand public et bénéficie d’une forte notoriété. Il montre que le covoiturage peut remplacer la voiture individuelle, mais aussi concurrencer le train ou l’autocar sur certains itinéraires.

Les nouvelles tendances

Entre ces deux extrêmes, de nouvelles pratiques émergent. Le covoiturage spontané, rendu possible par le GPS et le temps réel, permet de trouver un conducteur à la dernière minute. Certaines plateformes comme BlaBlaCar Daily offrent des avantages qui encouragent la régularité. L’application permet par exemple, d’atteindre en moyenne 130 € d’économies par mois pour deux trajets quotidiens domicile-travail. De son côté, Klaxit (par BlaBlaCar Daily), en partenariat avec Île-de-France Mobilités, propose aux détenteurs du pass Navigo des trajets gratuits et rémunère les conducteurs jusqu’à 150 € par mois selon la fréquence et la distance parcourue.

L’intégration du covoiturage avec d’autres modes de transport progresse. L’Assistant SNCF, par exemple, intègre déjà les offres de covoiturage de BlaBlaLines et Karos, facilitant la recherche d’un trajet partagé en complément du train. La SNCF ne propose pas encore la possibilité de réserver un voyage combinant train + covoiturage dans un seul billet, mais ce projet est en cours de développement. En parallèle, BlaBlaCar a enrichi son application : il est désormais possible d’y comparer et réserver des trajets en train, bus et covoiturage, avec plus de 350 gares et 200 villes couvertes dès le lancement.

Ces évolutions marquent une étape importante vers une mobilité réellement multimodale, où l’on pourra demain imaginer des combinaisons encore plus fluides, comme vélo + covoiturage.

Une transformation économique et environnementale

Le covoiturage redessine peu à peu l’économie des déplacements. Pour les conducteurs, partager son trajet permet de réduire les frais de carburant et d’entretien. Selon la fréquence, l’économie mensuelle peut atteindre 100 à 150 €, soit jusqu’à 1 500 € par an lorsqu’on covoiture quotidiennement. Les passagers bénéficient d’une solution plus économique que le train ou l’autocar, avec des trajets souvent “à quelques euros seulement” selon le ministère de l’Économie. Pour encourager les conducteurs, l’État avait lancé en 2023 une prime de 100€ pour les nouveaux covoitureurs de courte distance, dans le cadre du Plan national “Covoiturage du quotidien”. Mais cette mesure a été supprimée au 1ᵉʳ janvier 2025.

Cet élan a également une dimension environnementale majeure. En remplissant les sièges disponibles, chaque trajet contribue à réduire le nombre de voitures en circulation. Les projections estiment que le covoiturage pourrait éviter 3 à 4,5 millions de tonnes de CO₂ chaque année, soit l’équivalent des émissions annuelles d’un million de véhicules. Le Secrétariat général à la planification écologique fixe même une cible précise : –2,8 MtCO₂ d’ici 2030, ce qui représenterait à lui seul près de 10 % des efforts attendus dans la décarbonation des mobilités.

L’impact ne se résume pas à des économies et à des gains pour le climat. Le covoiturage participe aussi à la vitalité économique. Les grandes plateformes, comme BlaBlaCar, structurent un marché déjà évalué à plusieurs milliards d’euros, tandis que des coopératives et initiatives locales renforcent la mobilité dans des zones moins bien desservies. Pour certains habitants, notamment en milieu rural ou périurbain, il représente une alternative concrète à l’absence de transports collectifs réguliers. En ce sens, le covoiturage agit à la fois comme un outil de mobilité, un levier de solidarité territoriale et un accélérateur de la transition écologique.

Les freins et défis à surmonter

Si le covoiturage progresse rapidement, son déploiement à grande échelle se heurte encore à plusieurs obstacles. Le premier tient aux habitudes. La grande majorité des trajets domicile-travail, environ 80 %, se fait toujours en voiture solo. Le réflexe d’autosolisme reste fort, porté par le confort individuel et l’idée que partager sa voiture complique l’organisation du quotidien.

La confiance constitue un autre frein. Selon un sondage IFOP de 2023, près de 45 % des Français hésitent à covoiturer avec un inconnu, ce qui limite la fluidité de la mise en relation.

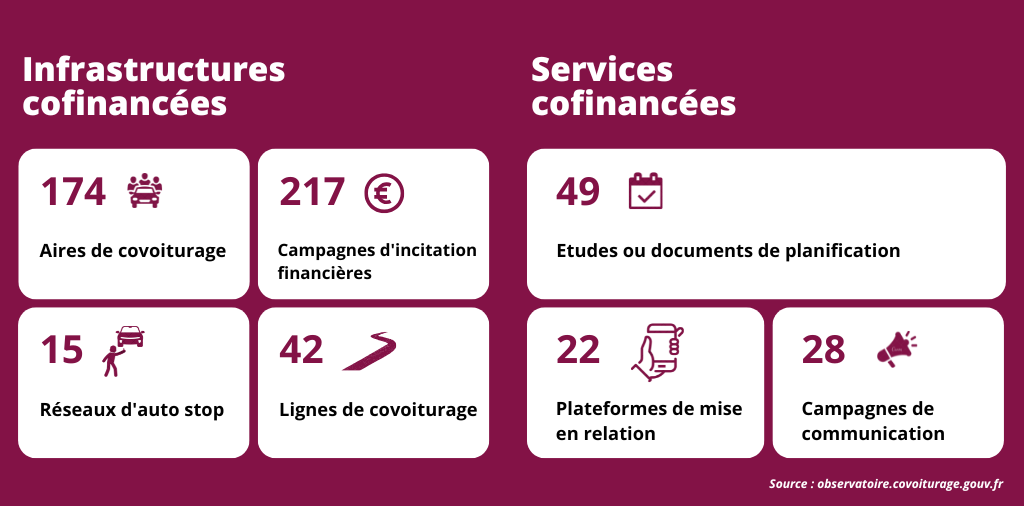

À ces dimensions culturelles s’ajoutent des défis plus techniques. Dans certaines zones rurales, la couverture numérique reste insuffisante et rend l’usage des applications difficile. Même lorsqu’elles fonctionnent, la rareté des conducteurs dans ces territoires empêche souvent de créer une offre régulière. Les collectivités locales tentent d’y répondre en lançant des lignes de covoiturage ou en subventionnant les trajets, mais l’équilibre entre initiatives publiques et plateformes privées reste fragile.

Un autre enjeu concerne la coordination. Les plateformes nationales, les coopératives locales et les politiques publiques ne vont pas toujours dans le même sens, ce qui peut brouiller la lisibilité pour les usagers. Les automobilistes ont parfois du mal à comprendre quels dispositifs existent sur leur territoire, quelles primes s’appliquent et comment combiner covoiturage et autres modes de transport.

Ces obstacles n’effacent pas la dynamique de croissance, mais ils rappellent qu’une adoption massive suppose plus qu’une simple offre technique. Elle demande aussi un changement culturel, une meilleure organisation territoriale et une coopération étroite entre acteurs publics et privés.

L’apport des outils numériques et des politiques publiques

Si le covoiturage prend de l’ampleur, c’est aussi parce que deux moteurs l’accompagnent : l’innovation numérique et le soutien des pouvoirs publics. Les deux avancent de concert, chacun apportant des leviers qui facilitent l’adoption.

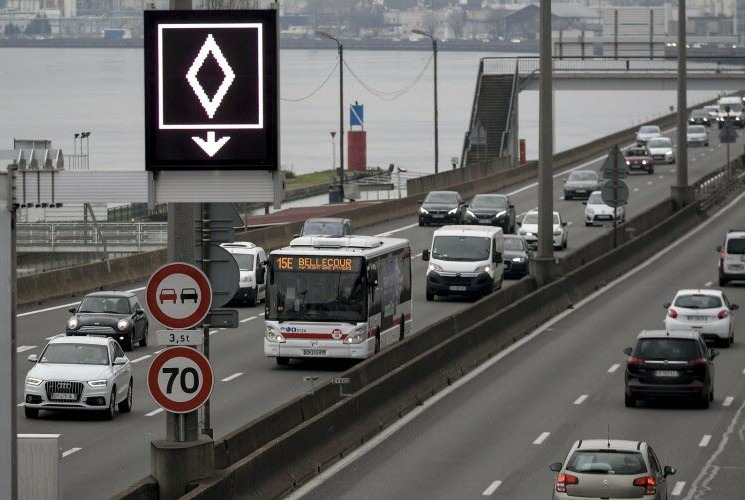

Dans certaines métropoles comme Grenoble ou Lyon, des voies réservées au covoiturage ont été expérimentées afin de rendre la pratique plus attractive que la voiture solo dans les embouteillages. Ces dispositifs envoient un signal clair : le covoiturage fait partie des solutions encouragées pour désengorger les routes et réduire les émissions.

En parallèle, les outils numériques jouent un rôle déterminant. Les applications spécialisées simplifient la mise en relation entre conducteurs et passagers, mais elles vont aujourd’hui bien plus loin. L’exemple de Fluidity l’illustre bien. Cette plateforme permet de cartographier les flux de déplacements, d’identifier les zones mal desservies et de mesurer l’efficacité des lignes de covoiturage mises en place. Elle sert autant aux collectivités, qui peuvent mieux cibler leurs politiques, qu’aux opérateurs, qui adaptent leur offre en temps réel.

En combinant les incitations financières, l’aménagement de l’espace public et la puissance des données, ces politiques créent un terrain favorable. Elles permettent non seulement d’augmenter le nombre de trajets, mais aussi d’ancrer le covoiturage dans une logique de service public, intégré à l’ensemble de l’offre de mobilité.

Conclusion

Le covoiturage a quitté la marge pour s’installer au cœur des mobilités françaises. Sa croissance rapide montre qu’il répond à des attentes très concrètes : réduire les coûts, simplifier les trajets et limiter l’impact environnemental. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : des millions de déplacements partagés chaque année, un marché en expansion et des tonnes de CO₂ évitées.

Les incitations publiques, les innovations numériques et l’engagement des plateformes ouvrent la voie à une adoption plus large. Mais pour que le covoiturage devienne un réflexe collectif, il faudra dépasser les freins culturels, renforcer la confiance et mieux coordonner les initiatives.

L’opportunité est unique. Remplir les sièges vides, c’est non seulement optimiser l’existant, mais aussi repenser notre manière de nous déplacer. À l’heure où la transition écologique s’accélère, le covoiturage apparaît comme un levier simple, concret et accessible pour transformer nos routes et construire une mobilité plus durable.